0x31adsun

平时喜好撸撸空投,爱玩点土狗彩票项目,现货有待回本。

0x31adsun

最近一直在盯链上永续的动向,发现个挺有意思的现象:

做交易的人肉眼可见地变多,但真正沉淀在链上的用户,压根没跟上这个增长节奏。

其实原因说白了也简单,大家心里都念着链上的主权自由,可身体早就习惯了 CEX 的顺畅效率。

深度不够、滑点感人、账户东一个西一个、跨链还得绕来绕去… 这些事儿说穿了也不是什么解不开的技术难题,核心就是基础设施没跟上,没彻底重构。

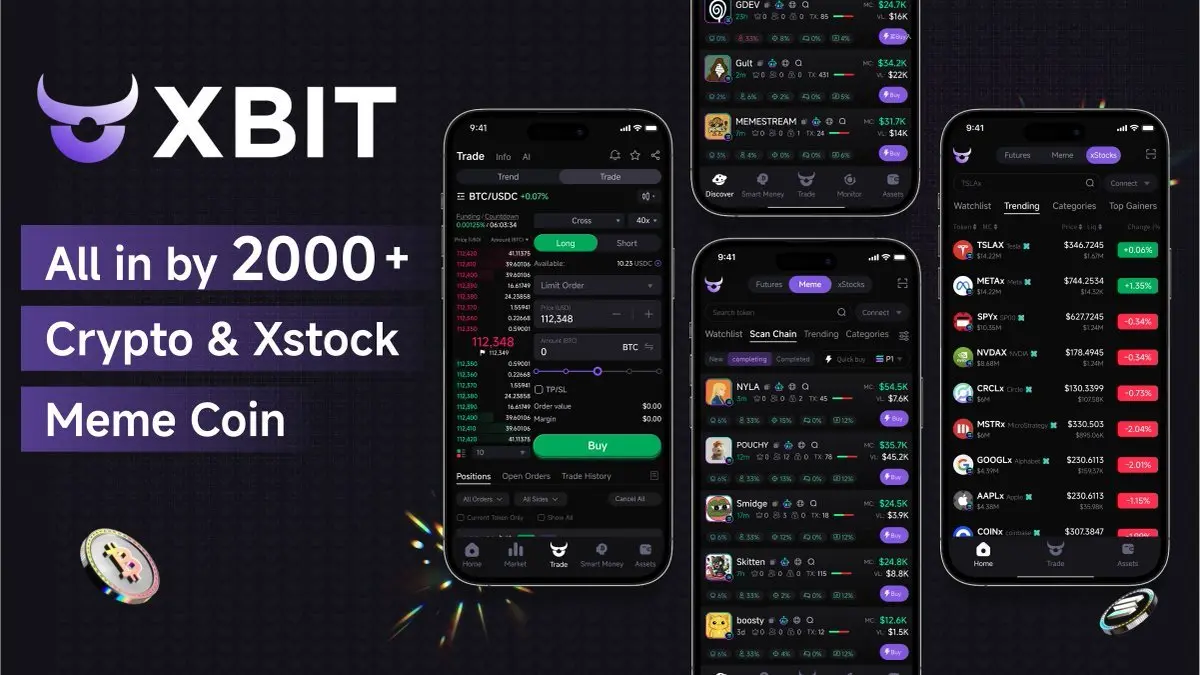

所以 @XBITDEX 让我觉得眼前一亮的,从来不是 「又多了一个永续 DEX」 这么简单,而是它想把整个链上交易的结构,从头到尾重排一遍。

逻辑:

在自托管这个大前提下,把链上交易做成一套能闭环的完整体系。

统一账户模型,让资产和交易场景都归到同一层;

不死磕单一订单簿,而是把流动性聚到一块儿用。

而且永续只是个起点,后面预测市场、聪明钱追踪、跟单工具都会慢慢接进来。

这背后的意义可就大了,链上交易再也不用当 CEX 的 「替代品」,而是能走出自己的完整生态闭环。

过去这几年,链上永续更像个大家摸着石头过河的实验场;

但接下来,拼的就是基础设施的硬实力了。

谁能把流动性真正结构化,谁就能更靠近规模化的门槛。

巧的是,这段时间刚好赶上 XBIT 的元宵红包活动,从 3 月 3 日到 3 月 27 日(UTC),总奖池 88,888 USDC,而且只能在 App 里参与。

不得不说,这次活动的机制设计还真有点东西。

每天 00:0

做交易的人肉眼可见地变多,但真正沉淀在链上的用户,压根没跟上这个增长节奏。

其实原因说白了也简单,大家心里都念着链上的主权自由,可身体早就习惯了 CEX 的顺畅效率。

深度不够、滑点感人、账户东一个西一个、跨链还得绕来绕去… 这些事儿说穿了也不是什么解不开的技术难题,核心就是基础设施没跟上,没彻底重构。

所以 @XBITDEX 让我觉得眼前一亮的,从来不是 「又多了一个永续 DEX」 这么简单,而是它想把整个链上交易的结构,从头到尾重排一遍。

逻辑:

在自托管这个大前提下,把链上交易做成一套能闭环的完整体系。

统一账户模型,让资产和交易场景都归到同一层;

不死磕单一订单簿,而是把流动性聚到一块儿用。

而且永续只是个起点,后面预测市场、聪明钱追踪、跟单工具都会慢慢接进来。

这背后的意义可就大了,链上交易再也不用当 CEX 的 「替代品」,而是能走出自己的完整生态闭环。

过去这几年,链上永续更像个大家摸着石头过河的实验场;

但接下来,拼的就是基础设施的硬实力了。

谁能把流动性真正结构化,谁就能更靠近规模化的门槛。

巧的是,这段时间刚好赶上 XBIT 的元宵红包活动,从 3 月 3 日到 3 月 27 日(UTC),总奖池 88,888 USDC,而且只能在 App 里参与。

不得不说,这次活动的机制设计还真有点东西。

每天 00:0

USDC-0.01%

- 赞赏

- 点赞

- 评论

- 转发

- 分享

- 赞赏

- 点赞

- 评论

- 转发

- 分享

春节期间没把注意力放币圈,忙着过节,黄金等贵金属过完节开盘就涨。

今天看情况,情绪整体不错,想交易一波,其他主流山寨目前都有长期合约持仓中,刚好玩玩黄金白银吧。

第一想法 @Gate_zh ,里面长期放了u,满足我突如其来的交易需求。

短线多了白银,这种好情绪下的市场做多性价比更高,今天也是赚钱的一天😋

@GateFutures

#合约战神 #Gate合约挑战 #GateCom #Gatecom大门交易所

今天看情况,情绪整体不错,想交易一波,其他主流山寨目前都有长期合约持仓中,刚好玩玩黄金白银吧。

第一想法 @Gate_zh ,里面长期放了u,满足我突如其来的交易需求。

短线多了白银,这种好情绪下的市场做多性价比更高,今天也是赚钱的一天😋

@GateFutures

#合约战神 #Gate合约挑战 #GateCom #Gatecom大门交易所

- 赞赏

- 2

- 1

- 转发

- 分享

ParnoRuslan :

:

乌克兰自年初以来的星期一情况 гггг回老家过年发现老家很多长年在外地务工的人怎么这么喜欢回老家翻新或者重建老宅。

如果老屋地理位置很差,我感觉完全没有任何值得翻新或者重建的必要啊。

相当于一笔资金直接砸进了一个几乎不可能盈利的产品里面。

不理解。

如果老屋地理位置很差,我感觉完全没有任何值得翻新或者重建的必要啊。

相当于一笔资金直接砸进了一个几乎不可能盈利的产品里面。

不理解。

- 赞赏

- 2

- 评论

- 转发

- 分享

手里攥着稳定币,却卡在 「钱怎么转」 的难题里

这大概是不少链上玩家的共同痛点吧。

明明链上赚的 USDT 想投美股、港股,偏要绕一大圈:

先从交易所提出来,走银行通道,再转到券商开户,时间耗几天不说,手续费层层扒皮,偶尔还会被风控卡一下,等一切理顺,行情早跑没影了。

直到遇到 @BIYAPAYOFFICIAL ,才发现资金周转原来能这么直接。

它没搞什么复杂概念,就是把弯弯绕绕的路径,变成了一条顺畅的资金轨道。

核心逻辑简单:

稳定币直接充进来,一键兑换成对应币种,直接对接美股、港股账户,想交易就交易。

没有多余环节,省下来的不只是手续费,更是最宝贵的时间。

对咱们习惯在链上折腾的人来说,资金进出的顺滑度太重要了。

加密行情见顶想切换到科技股,美股回调想做资产再平衡,

这些关键节点,要是资金通道卡壳,再好的判断也只能眼睁睁看着错失良机。

BIYAPay 的功能不算多花哨,但每一个都戳中刚需。

数字资产充值、多币种兑换、全球股市交易、资金统一管理,全程围绕 「降低转换成本」 来做。

不用在多个平台之间来回倒腾,不用反复验证身份,链上资产和传统证券市场之间的墙,就这么被打通了。

现在越来越明显的趋势是,加密不再是孤立的孤岛,传统市场也不再闭门造车,资金跨市场流动早就成了刚需。

而好的工具,就该像一座顺畅的桥,让资产能在不同市场间自由迁移,不用被繁琐的流程绑住手脚。

如果你手里有稳定

这大概是不少链上玩家的共同痛点吧。

明明链上赚的 USDT 想投美股、港股,偏要绕一大圈:

先从交易所提出来,走银行通道,再转到券商开户,时间耗几天不说,手续费层层扒皮,偶尔还会被风控卡一下,等一切理顺,行情早跑没影了。

直到遇到 @BIYAPAYOFFICIAL ,才发现资金周转原来能这么直接。

它没搞什么复杂概念,就是把弯弯绕绕的路径,变成了一条顺畅的资金轨道。

核心逻辑简单:

稳定币直接充进来,一键兑换成对应币种,直接对接美股、港股账户,想交易就交易。

没有多余环节,省下来的不只是手续费,更是最宝贵的时间。

对咱们习惯在链上折腾的人来说,资金进出的顺滑度太重要了。

加密行情见顶想切换到科技股,美股回调想做资产再平衡,

这些关键节点,要是资金通道卡壳,再好的判断也只能眼睁睁看着错失良机。

BIYAPay 的功能不算多花哨,但每一个都戳中刚需。

数字资产充值、多币种兑换、全球股市交易、资金统一管理,全程围绕 「降低转换成本」 来做。

不用在多个平台之间来回倒腾,不用反复验证身份,链上资产和传统证券市场之间的墙,就这么被打通了。

现在越来越明显的趋势是,加密不再是孤立的孤岛,传统市场也不再闭门造车,资金跨市场流动早就成了刚需。

而好的工具,就该像一座顺畅的桥,让资产能在不同市场间自由迁移,不用被繁琐的流程绑住手脚。

如果你手里有稳定

- 赞赏

- 点赞

- 评论

- 转发

- 分享

热门话题

查看更多4247.61万 热度

15.69万 热度

11.6万 热度

167.32万 热度

51.74万 热度

置顶

Gate 广场|2/27 今日话题: #BTC能否重返7万美元?

🎁 带话题发帖,抽取 5 位锦鲤送出价值 2500 美元的仓位体验券!

Jane Street 被起诉后,持续多日的“10 点砸盘”疑似消失。比特币目前在 67,000 美元附近震荡,这波反弹能否顺势冲回 70,000 美元?

💬 本期热议:

1️⃣ 你认为诉讼与“10 点抛压”消失有关吗?市场操纵阻力是否减弱?

2️⃣ 冲击 $70K 的关键压力区在哪?

3️⃣ 你会在当前价位分批布局,还是等待放量突破再进场?

分享观点,瓜分好礼 👉️ https://www.gate.com/post

📅 2/27 16:00 - 3/1 12:00 ( UTC+8 )Gate广场每日优选好文重磅开启!

📅 活动时间:2月26日 - 3月2日(连续5天)

💰 总奖池:750 USDT

📌 活动规则

发布原创深度文章(建议≥200字)

添加话题 #深度创作营

每日评选3篇优选好文

每人获奖 50 USDT + 官方流量曝光(转推、App推送、置顶等)

✨ 深度内容,值得被看见!每日公布获奖名单,敬请关注!

📄 活动详情:www.gate.com/announcements/article/49933

👉 立即进入Gate广场:gate.com/post