原文标题:‘A Guide To Stablecoins: What Are Stablecoins And How Do They Work?’

引言

我们将在本系列首篇系统解析稳定币生态的复杂机理。稳定币机制极为复杂,目前尚无权威的教育资源能全面整合各类稳定币的运行逻辑、风险点及权衡因素。此系列文章着力填补这一空白。基于发行方文件、链上数据分析平台和项目团队阐释,本文为投资者提供一套稳定币评估框架。

本系列的第一篇介绍稳定币的定义、设计理念及发展历程。后三篇将分别聚焦三大主流稳定币类别:

- 第二篇:主流法币支持型稳定币

- 第三篇:多抵押支持型稳定币

- 第四篇:合成资产模型

每篇文章将系统阐释稳定币储备管理、收益及激励机会、代币获取的便捷性、原生集成能力,以及基于治理与合规的代币韧性。还将深入分析外部依赖和锚定机制,以判断稳定币能否在市场压力下保持汇率稳定。

第二篇将率先介绍主流法币支持型稳定币,这是最主流且架构最为直接的一类。第三、第四篇将剖析更复杂的稳定币类型,包括多抵押支持型和合成资产模型。深入分析将为投资者建立全面认知框架,理解各类稳定币的假设前提、权衡逻辑与风险敞口。

欢迎阅读本系列第一篇。

稳定币:加密行业的ChatGPT时刻

稳定币的诞生成为加密行业的重大里程碑。政府、企业和零售用户已普遍认识到区块链技术优化全球金融体系的价值。1加密行业的发展充分证明区块链可作为传统金融基础设施的可行替代方案,实现数字原生、全球化、实时的价值流转——全部基于统一账本。

这种认知以及全球对美元(USD)的强劲需求,推动了加密与传统金融的加速融合。稳定币处于这一融合的交汇点,无论是传统金融机构还是政府。推动稳定币普及的关键动因有:

- 传统机构为保持全球支付竞争力,积极应对支付体系现代化。

- 政府希望吸引新的债权人,以融资弥补财政赤字。

尽管目标各异,政府与现有金融机构都意识到必须拥抱稳定币,否则将在金融范式变革中失去影响力。近期,ARK数字资产研究总监Lorenzo Valente发布了相关深度报告——《稳定币或将成为美国政府最具韧性的金融盟友》。2

随着稳定币应用场景不断拓展,零售端采用率也持续攀升。稳定币已不再只是加密交易者的利器,现已成为跨境汇款、DeFi(去中心化金融)及新兴市场获取美元敞口的核心渠道,尤其在本地法币渠道受限的地区。尽管稳定币的实用性和普及度不断提升,但对许多投资者来说,其复杂结构和底层机制仍然难以看懂。

稳定币解析

稳定币是一种在区块链上发行的代币化凭证,持有人有权兑换一美元等值的资产,无论该资产是在链上还是链下。稳定币通过抵押储备支持,储备管理可由传统托管机构或链上自动化机制实现,并通过锚定机制保持稳定。稳定币设计旨在吸收市场波动,保持与目标资产(通常为美元或其他法币)的汇率平价。

稳定币向美元计价高度倾斜,源于其在美元稀缺市场为用户提供“美元敞口”的产品适配性。稳定币结合美元的稳定性与区块链的成本优势和全天候可用性,既是高效流通媒介,也是可靠价值储存工具。这一特性在长期受货币不稳定和美元账户受限的市场尤为突出。在此背景下,稳定币实际上成为数字化美元入口,这也体现在2025年链上活动增速最快的地区:亚太、拉美及撒哈拉以南非洲。3

此外,稳定币极大推动了加密行业及去中心化金融(DeFi)的发展,为链上市场引入了流动性强、低波动性的计价单位。没有稳定币,链上交易只能以高波动性资产(如比特币BTC、以太坊ETH、Solana SOL)计价,既提升了用户价格风险,也降低了DeFi的实际应用价值。

借助链上美元锚定资产的稳定性,稳定币提升资本效率,优化DeFi协议的价格发现和链上结算。稳定性和可靠性是新金融市场基础架构的关键,因此维持这些特性的锚定机制和储备架构决定了稳定币在市场压力下的韧性。

资产还是债务型资产?稳定币设计决定实质差异

稳定币的底层机制和储备架构直接决定经济属性和法律归属,不同设计在合规、抗审查、加密原生性、控制与稳定性等方面各有优劣,也决定了稳定币的运作方式及持有人的风险、行为和限制。这些细微差别引发了稳定币应如何理解的重要问题——如某类稳定币应被视为资产还是债务型资产。

在实际应用中,若持有人拥有稳定币或其储备资产的直接法律所有权,即使发行方破产也能保有可执行权利,则该稳定币可视为“资产”;若储备资产归发行方所有,持有人仅有合同索赔权,实质上成为无担保债权人,则更像“债务型资产”。这种区分取决于发行方的法律架构及储备托管方式。

归类标准主要在于谁控制代币背后的储备,以及该方是否负有兑付法律义务。尽管多数发行方在压力期也希望履行兑付承诺,但若没有明确法律义务或用户无法控制储备,代币更接近债务型资产。这一差异决定持有人在极端情况下能否对底层抵押品行使可执行权利。

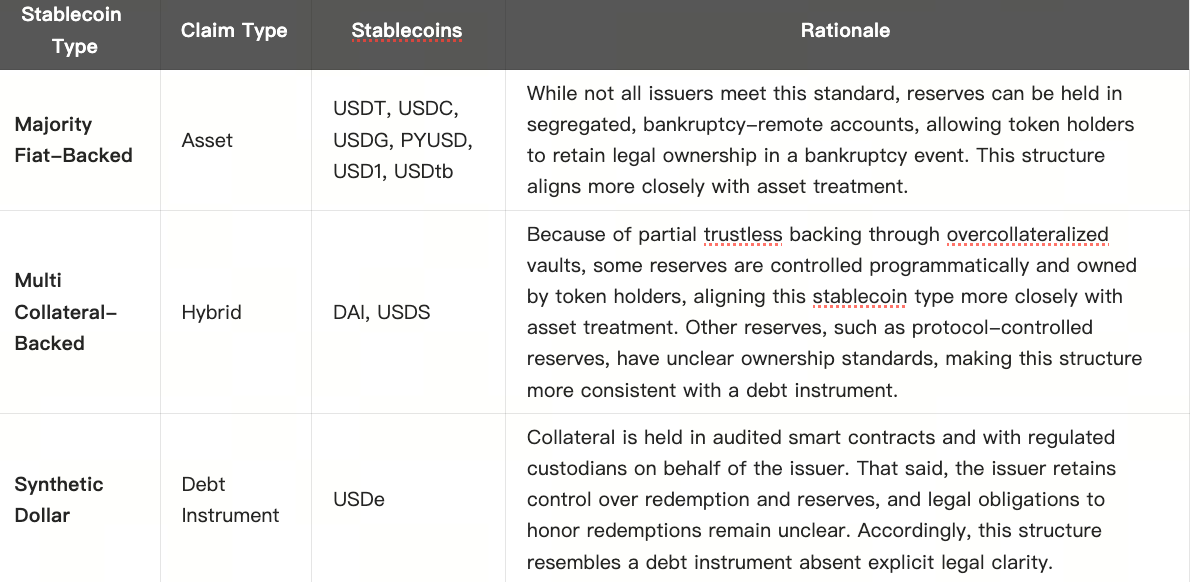

下表归纳了不同类型稳定币在此分类下的差异。

注:由于稳定币为新兴事物,即使主流法币支持型发行方采用隔离、破产隔离账户,也尚无足够法律先例能保证持有人依法享有储备资产权利。如Circle的S-1文件“储备资产处理”章节即提及该复杂情况。资料来源:ARK Investment Management LLC,2025年。本资料仅供参考,不构成任何投资建议。

上述结构多依据地区、目标市场或稳定币特定用途而设定。但法律架构差异可能带来实质性权衡。这正是稳定币与投资者因架构差异而产生重要后果的典型实例,无论是有意或无意的设计因素。

过往稳定币失败案例皆与设计高度相关

稳定币在危机期间脱锚于所选法币的案例曾多次发生,警示我们设计差异在市场压力下有切实后果。事实上,各类稳定币都曾因架构缺陷和设计选择而遭遇失败。下文将回顾三类稳定币各自的典型失败实例,为后续第二、三、四篇的深入分析铺垫。

SVB、Silvergate与Signature三家银行倒闭

2023年3月,美国三家加密友好银行——Silvergate、硅谷银行(SVB)、Signature Bank先后倒闭,突显法币支持型稳定币与传统银行体系的深度关联。Silvergate因持有大量长期国债和抵押贷款支持证券,受美联储(Fed)大幅加息冲击,资产价值骤降,且失去联邦住房贷款银行(FHLB)支持。Silvergate被迫低价出售资产以应对大量提款,进一步恶化其状况并动摇市场对SVB和Signature的信心,最终三家银行相继倒闭。

Circle披露其在SVB有33亿美元敞口,USDC脱锚至0.89美元,DeFi及中心化市场陷入恐慌,直至联邦存款保险公司(FDIC)承诺保障全部存款。数日后,USDC恢复锚定,但此次危机波及所有稳定币,包括以USDC为主要抵押的DAI也出现脱锚。事后,Circle分散了银行合作,但稳定币与银行体系的脆弱关联仍令人担忧。4

TerraLuna算法稳定币崩盘

2022年初,Terra作为算法稳定币UST及原生代币Luna的Layer 1生态成为行业领先者。Anchor是Terra上的借贷协议,为存款人提供19.5%年化收益,成为资金流入TerraLuna生态的主力。UST通过套利机制维持锚定:1 UST可兑换1美元Luna,UST发行即销毁Luna,赎回则增发Luna。尽管Terra团队后续引入比特币BTC及其他加密资产作为储备,但始终未超过UST供应的约20%,系统大部分仍无足够抵押。TerraLuna吸引了数十亿美元资金,外部应用有限,且高收益主要靠Terra补贴而非真实借贷需求。

当市场转向、Luna价格跌破UST供应总值后,赎回机制失效。2022年5月,UST脱锚引发恐慌抛售。Terra限制赎回,卖压集中于二级市场。赎回重启后,Luna超发吸收逃离资金,供应量由数亿激增至数万亿,价格暴跌。BTC储备亦未能阻止崩盘。几日间,UST和Luna合计市值蒸发超500亿美元。5

DAI的“黑色星期四”

2020年3月12日,MakerDAO(现Sky Protocol)社区的“黑色星期四”,ETH价格暴跌逾40%,以太坊网络拥堵,导致DAI清算机制系统性失效。大量抵押仓位低于清算线,通常清算通过链上拍卖,“清算人”用DAI竞拍抵押品。当天因Gas费高企和预言机延迟,许多竞拍失败,投机者以近乎零美元买入抵押仓,约36%清算以100%折扣成交,造成567万DAI缺口,众多仓主损失惨重。

此外,借款人集中购入DAI偿还债务,DAI脱锚升值。正常情况下套利者会增发DAI满足需求,但此次因网络拥堵、价格剧烈波动和预言机延迟,发行受阻,供给骤降需求激增,锚定价被推高。MakerDAO随后通过债务拍卖增发MKR(已停用的MakerDAO功能型代币)为协议补充资本。此次危机暴露了DAI清算设计及稳定性在压力下的脆弱性,促使MakerDAO对清算机制和抵押品结构进行重大改革。6

稳定币设计至关重要

Silvergate、SVB、Signature Bank倒闭、TerraLuna算法崩盘及DAI“黑色星期四”都警示我们稳定币架构的重要性。这些危机凸显架构设计如何决定韧性和风险。TerraLuna的崩盘暴露了纯算法稳定币的结构性脆弱:缺乏足够抵押或真实经济效用的系统,本质上极易在压力下崩溃。

而USDC与DAI的脱锚虽令人担忧,但均为暂时现象,且推动了生态重大改革。SVB危机后,Circle提升储备透明度并强化银行关系,MakerDAO(Sky Protocol)调整抵押资产结构,增加现实世界资产(RWA),并升级清算机制以防范连锁风险。

上述事件都暴露了各自稳定币类型的架构缺陷及易损条件。理解这些架构如何因失败而迭代,是评估稳定币设计选择和差异的关键。并非所有稳定币都面临相同风险,也并非都为同一用途而优化,其根本原因皆源于底层架构。明确这一点,是认知稳定币风险所在及最佳使用方式的基础。

结语

本文介绍了稳定币,并论证了稳定币设计的重要性。在本指南的第二至第四篇,将深入分析三大主流稳定币类型:主流法币支持型、多抵押支持型及合成资产模型。三者在韧性和权衡上的差异与实际应用或用户体验同等重要。各类型稳定币及自身的设计、抵押结构和治理特征,都是其风险水平及持有人预期行为的关键驱动因素。

免责声明:

- 本文转载自[ARK]。原文标题:‘A Guide To Stablecoins: What Are Stablecoins And How Do They Work?’。所有版权归原作者[Raye Hadi]所有。如有转载异议,请联系Gate Learn团队,我们会及时处理。

- 本资料仅供参考,不构成任何投资建议。文中观点仅代表作者本人。

- 本文多语言版本由Gate Learn团队翻译。未经授权,禁止转载、分发或抄袭本译文。

相关文章

什么是 USDe?解密 USDe 的多种收益方式

稳定币收益策略一览

Gate 研究院:稳定币赛道拆解深度报告 - 全景分析现状、应用、竞争与展望

一文盘点全球合规稳定币