如何規劃一場完美的 TGE 啟動活動?

代幣發行不是行銷活動,而是一場經濟壓力測試。

在@ GREEND0TS,我們經常參與代幣銷售與 TGE 行銷。事實上,多數 TGE 失敗的主因,並非產品或團隊本身,而是項目的基本面根本未能為市場檢驗、競爭與敘事更迭做好準備。

本文由我與@ AlexTops1(來自@ CoinList——加密產業史上最知名的代幣銷售平台之一)共同撰寫,將為你解析如何提升協議成功發行的機率。

即使你是 B2B 軟體企業,只要發行代幣,就同時成為面向零售用戶的 B2C 新創公司。

市場高度有效率:

如果你的社群空洞、代幣經濟學薄弱、應用場景尚未落地,或 GTM 策略不一致——這些問題都會在上線幾分鐘內被揭露。你只有一次發行機會,務必把握。

本清單細緻拆解了決定項目能否進入可持續發行前 15% 的關鍵要素,否則就會成為又一個「只跌不漲」的項目。

讓我們深入探討。

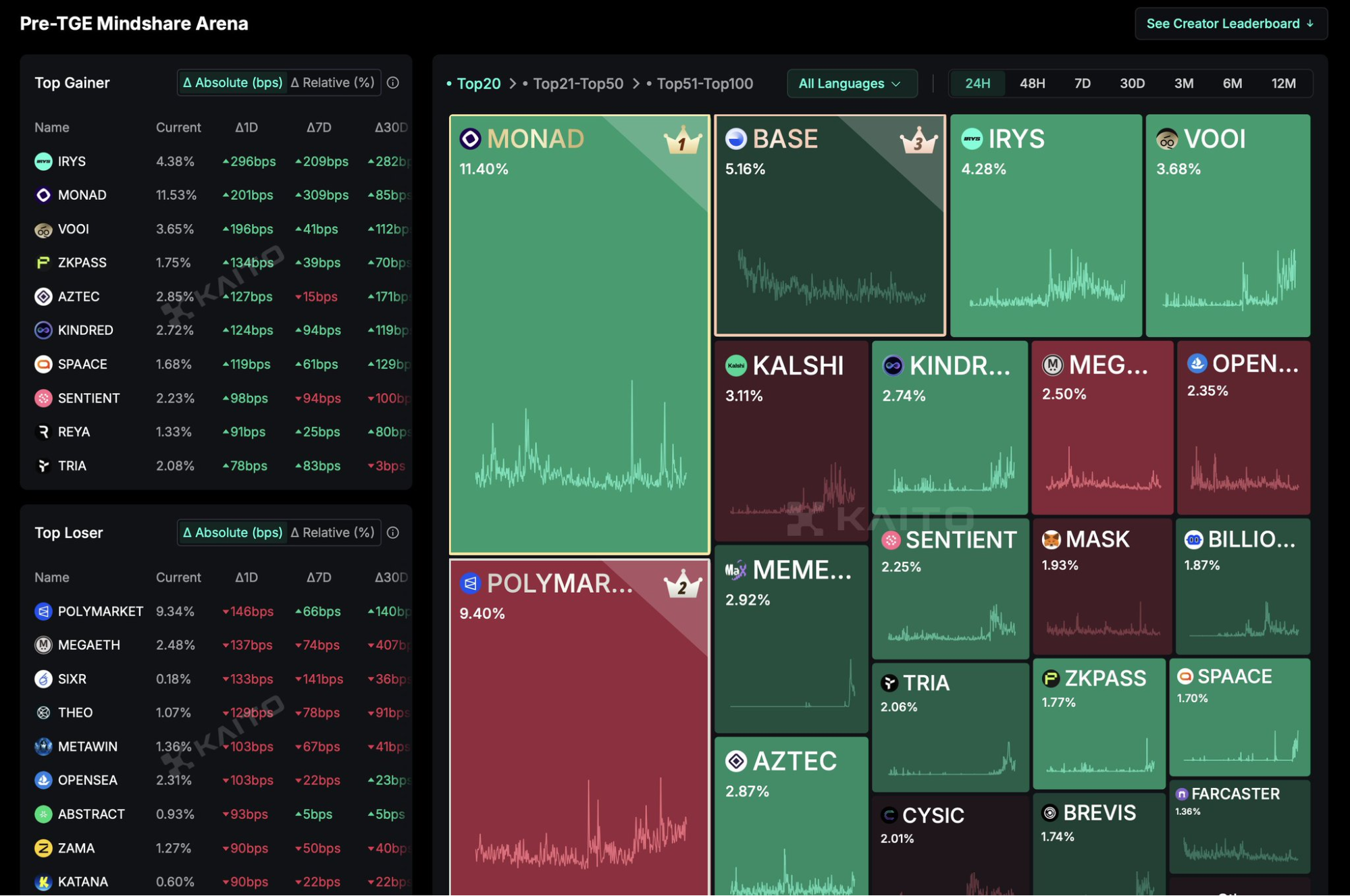

社群與心智佔領工程

TGE 前,注意力即是流動性。

成功者會連續數週持續打造可信的心智佔領。失敗者只會在最後 72 小時臨時造勢。

你的目標:持續、全方位地曝光,但不能流於刻意。

1:講述用戶真正能理解的故事

你的業務有兩類核心受眾:產品用戶與代幣買家。要與他們建立連結,必須捨棄術語,從基礎講起:

- 你的項目為什麼重要?

- 對誰重要?

- 核心訊息是什麼?

- 你打算如何傳播這個訊息?

一旦核心訊息明確,就要反覆講述你的故事和用戶故事。再優秀的產品,如果無法用通俗易懂的方式表達,也毫無意義;只有持續且清晰,才能贏得關注。如果你是技術型創辦人卻難以產出內容,就請專業人士協助。你的代幣發行成敗取決於此。

2:可持續心智佔領(TGE 前 2-3 個月)

頂級項目會在代幣銷售或 TGE 前至少 2-3 個月保持穩定、自然的曝光。

- 避免突發式活動。

- 避免長時間消失。

- 避免連續沉默後突然大張旗鼓。

3:杜絕機器人行為與虛假熱度

粉絲數一夜從 2 萬暴增至 6 萬,最能摧毀項目公信力。

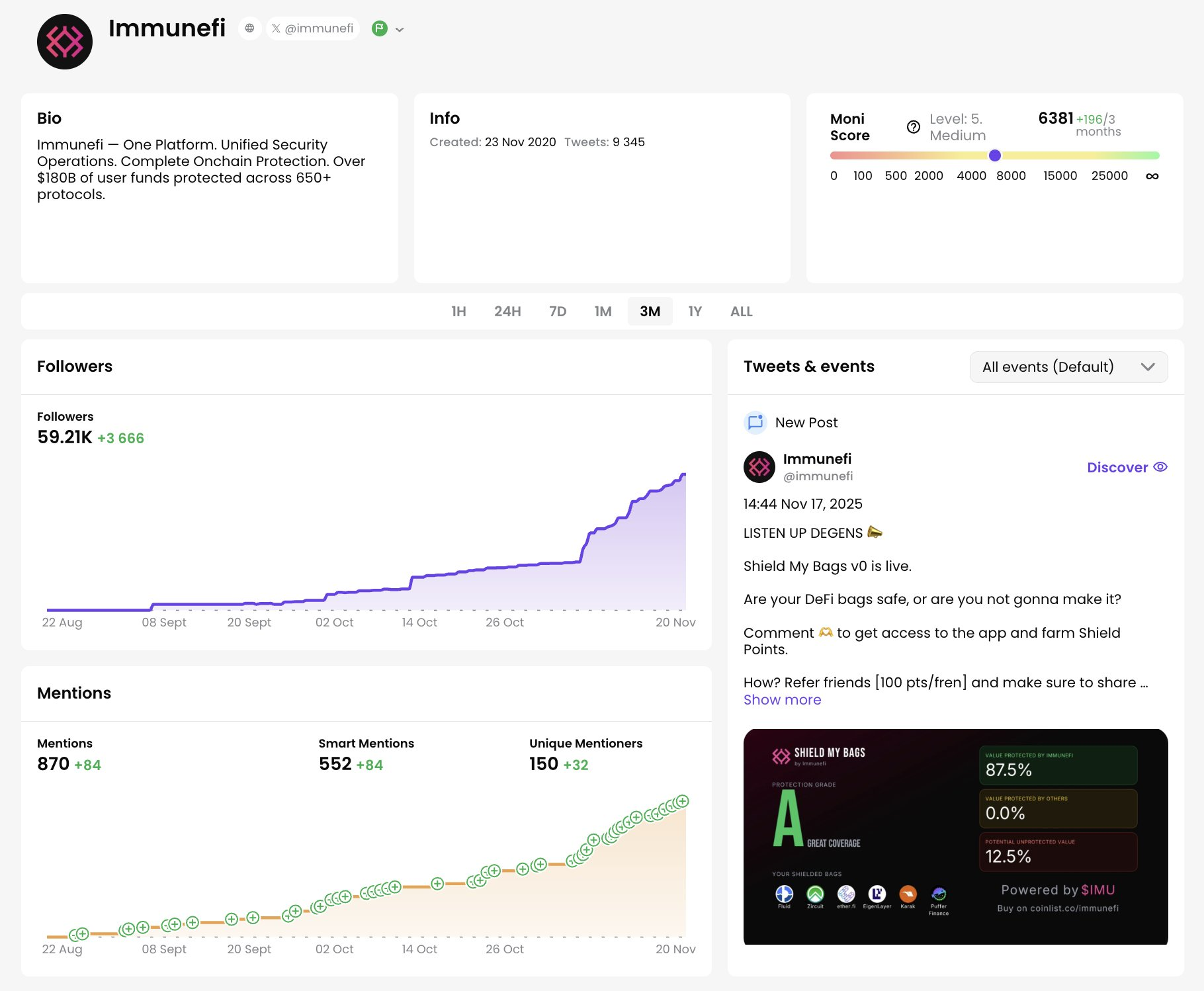

- 用 TweetScout 或 Moni Discover 自查社群帳號。

- 檢查合作 KOL 是否存在非自然互動。警示訊號包含粉絲眾多但貼文曝光和互動極低、數據突增後又沉寂、留言內容高度重複、互相關注極少。可用 Kaito 或 Cookie3 等工具驗證。

- 避免抽獎、灌水任務或強制關注賺獎勵等行為。

如果受眾看起來不真實,你的 TGE 也不會被認可。交易所和投資人會看你的數據,但不會被表面指標蒙蔽。切忌冒險。

4 TGE 前情緒與社群互動

負面情緒可能在代幣上市前就導致發行失敗。過度正面同樣危險。

- 用 Kaito、Lunarcrush 或 Santiment 監測情緒。

- 過於正面和過於負面一樣可疑。

- 與 KOL 合作時,確保其評價真實且公正。

- 考察 KOL 真實互動而非粉絲數量。

- KOL 既評價優點也指出不足,遠勝於一味吹捧。

- 追蹤用戶 UGC(表情包、長推、粉絲畫作、數據面板)的占比。

- 健康生態中,活躍創作者應占 5–10%,而非僅有被動回應。

- 前期以教育內容建立公信力,後期隨勢轉向轉化導向資訊。

- 在英語、中文、俄語、烏克蘭語、土耳其語、西班牙語等多語種、多地區激活頂級 KOL。

5 Discord / Telegram 健康度檢測

群組內沉默 = TGE 也會冷清。社群活躍度必須可見。

- 統計 DAU(每日活躍用戶)。

- 健康區間:占總群人數 10–20%。

- 低於 8% 表示發行前社群幾乎無人氣。

強有力的 GTM,是代幣發行爆發或 48 小時後歸零的關鍵分水嶺。

6 靠近發行時加大 BD 力度

- 與其他加密項目整合,是發行前極具爆發力的成長通道。

- 在許多情況下,未發行代幣前更容易與其他項目、交易所、做市商達成合作。一旦有了透明數據和營收,永遠不夠。

- 聯手用戶群或目標市場相近的項目,借助對方社群和勢能。

- 優質的聯合 Twitter Space、社群推廣、線下活動都要積極參與,充分發揮每次合作的價值。

發行後絕不能沉寂。

沉默比拋壓更快消耗勢能。

TGE 後缺乏需求刺激→代幣下跌。

TGE 後激勵溝通不到位→代幣下跌。

未能持續推出強勢合作或產品→代幣下跌。

「只跌不漲」的 K 線,比任何因素都更快阻斷用戶成長。

(此處為 TGE 後行銷的小註釋。)

代幣經濟學與經濟設計

代幣發行失敗,根本原因通常不是「行銷差」。

而是供給壓倒需求。

一次優秀的代幣發行(即具備長期潛力的發行),20% 靠熱度,80% 靠經濟工程。

以下是每個嚴肅團隊在 TGE 前必須通過的代幣經濟學檢查清單。

** 註:本文不涉及 cliff/歸屬期/內部鎖定等基礎內容,重點強調更容易被忽略的環節。

1:基本要求(不可協商)

這些底線決定項目是「正規軍」還是「業餘選手」:

- 完全透明:無隱藏分配,無「TBA」cliff,無不完整的歸屬圖。

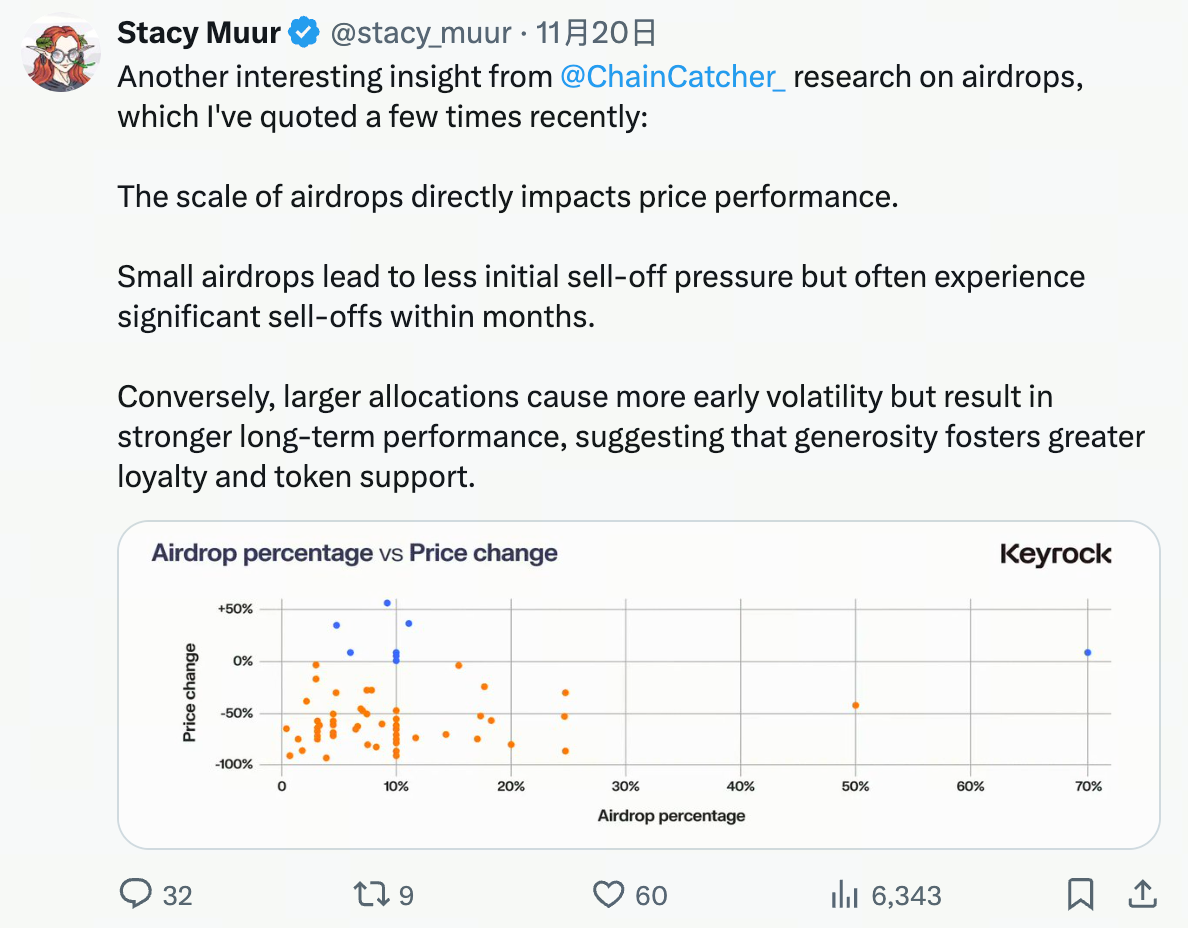

- 最小化拋壓:空投應設置歸屬期,早期買家不能立即退出,FDV 不可讓散戶受損。代幣銷售時,社群取得的條件至少不遜於上一輪 VC 與內部人士。

這兩項沒做到→不具備 TGE 資格。

2:代幣領取機制

如果所有人都能立即 100% 領取(尤其是空投或極低 FDV 的公售),就會出現巨額流動性事件且缺乏持有動力。

應對措施:

採用分層領取選項,例如:

- 選項 A:現在可 100% 領取,但 FDV 較低(如估值打 5 折)。

- 選項 B:現在領取 25%,剩餘 75% 在 6–12 個月內歸屬,FDV 更高。

3 治理≠應用

治理型代幣 = 零自然需求。沒人買、沒人持有。

確保代幣具備真實、結構性應用場景:

- 協議質押賺收益

- 手續費折扣或回饋

- 解鎖高級功能

- 協議收入回購銷毀

- 生態內抵押用途

- 節點運行 / 網路安全必需

應用場景必須與協議使用直接關聯,而非僅止於「氛圍感」。

此外,如果代幣只流出不回流→價格虛高,價值流失。

應設置持續性銷毀機制,例如:

- 每筆交易銷毀 0.5–1%

- 協議收入回購銷毀

- 未領取獎勵銷毀

- 兌換 / 鑄造操作銷毀

沒有銷毀機制,通膨會不斷累積。你必須具備對沖能力。

4:需求驅動型應用場景必須在 TGE 上線

市場上許多代幣不斷歸零,原因就是團隊急於發行,產品未上線就發幣。

主網未上線,就延後 TGE。

產品未上線,也延後 TGE。

你沒有第二次機會,請務必慎重。

產品

本文聚焦行銷和代幣經濟學,但還有一個不可忽視的關鍵環節:產品 - 市場契合(PMF)。

如果你的產品本身不需要代幣,務必優先實現 PMF。過早發幣只會扭曲用戶行為、固化錯誤假設、掩蓋產品深層問題。激勵措施或許能帶來短期成長,但無法挽救缺乏共鳴的產品。

我見過無數次:代幣發行吸引大量用戶,但沒有 PMF,激勵一停用戶就流失。PMF 沒跑通就發幣,如同給打不著火的引擎加油。只有在產品已能創造價值的基礎上,代幣才能發揮最大效用。

我的觀點:贏家與失敗者的分界線

贏家:

- 自然成長的社群,而非買粉

- 先有 PMF 再發幣

- 透明的代幣經濟學

- TGE 後持續營運方案

- 代幣具備實際用途

失敗者:

- 只靠熱度敘事

- 隱藏解鎖與可疑歸屬

- 無應用場景的代幣

- 上線後靜默

- 把 TGE 當終點的團隊

TGE 不是慶典,而是壓力測試的起點。

市場不會留情。

你或許花了數月造勢,但只要一個失誤——隱藏解鎖、應用未上線、買粉或社群死氣沉沉——幾分鐘就會前功盡棄。

如果你想進入前 15%:

- 提前建設。

- 上線應用。

- 清晰溝通。

- 主動造勢。

- 把代幣當作活躍經濟體,而非募資節點。

要嘛一次到位,要嘛乾脆不發。

免責聲明:

- 本文轉載自 [stacy_muur]。所有版權歸原作者 [stacy_muur]所有。如有異議,請聯絡 Gate Learn 團隊,工作人員將及時處理。

- 免責聲明:本文僅代表作者觀點,不構成任何投資建議。

- 本譯文由 Gate Learn 團隊翻譯,除特別說明外,禁止轉載、分發或抄襲。

相關文章

Solana需要 L2 和應用程式鏈?

Sui:使用者如何利用其速度、安全性和可擴充性?

錯誤的鉻擴展程式竊取分析

在哪種敘事中最受歡迎的掉落?

由幣安實驗室支持的必試專案,提供額外權益質押獎勵(包括分步指南)